Реализация коммуникативно-ориентированного обучения русскому языку на текстовой основе в период перехода к персонализации образования

Грамматическая правильность речи характеризуется умением говорящего мотивированно и адекватно употреблять слова и конструкции в условиях речевой ситуации, с целью получения от собеседника нужной реакции. Под речевой ситуацией нами понимаются условия для продуцирования высказывания с целью сообщения, общения, воздействия. Важно отметить также персонализированный, тексториентированный и текстоцентричный подходы к изучению русского языка. При решении коммуникативно-ориентированных задач преподаватель, во-первых, работает над мотивационной стороной высказываний обучающихся, формируя коммуникативную потребность в общении. Во-вторых, учебный диалог предполагает включение обучающихся в процесс коммуникации на любом этапе работы, т.е. способствует самостоятельному выбору школьником наиболее интересных и ценных с его точки зрения коммуникативных заданий, что отвечает условиям персонализации обучения. Цель статьи заключается в выявлении особенностей коммуникативно-речевых упражнений и заданий для организации коммуникативно-направленного обучения русскому языку в 5-7 классах. В статье дано описание коммуникативно-речевых упражнений и заданий на основе связного текста и результативность использования этих заданий в ходе проведения экспериментальной работы. Как показало проведённое исследование, выполнение коммуникативно-речевых упражнений и заданий в ходе аналитической работы с текстом способствует развитию коммуникативных умений обучающихся и речевому развитию в целом, а также стимулирует мыслительную деятельность, развивает познавательный интерес.

Введение. Коммуникативно-ориентированное обучение русскому языку

Персонализация как развивающееся современное направление в образовании (Ермаков, 2020), тесно связано с развитием коммуникативных умений и навыков обучающихся, которое традиционно реализуется в рамках коммуникативно-ориентированного обучения, под которым мы, вслед за Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным, понимаем такую организацию обучения русскому языку, которая направлена на формирование у обучающихся умения осуществлять коммуникацию в реальных или смоделированных условиях (Азимов & Щукин, 2019).

Как обозначено в образовательных программах по русскому языку, современная направленность обучения русскому языку на практическое владение языком – это требование времени, продиктованное необходимостью достижения выпускниками школ, учреждений СПО (среднее профессиональное образование) и вузов высоким уровнем коммуникативной компетенции, умением осуществлять эффективный диалог в условиях реального общения в учебном заведении и за его пределами, в том числе – в профессиональной деятельности (11).

Формирование коммуникативной компетенции в школе осуществляется в рамках изучения многих разделов курса русского языка, в том числе – в процессе работы со связным текстом.

Одной из часто встречающихся проблем, связанных с формированием коммуникативной компетенции школьников, является комплексное развитие все видов речевой деятельности (слушания – говорения, чтения – письма) и овладение речеведческими понятиями на материале связного текста.

Объект и методы исследования. Специфика заданий и упражнений коммуникативно-речевой направленности с учётом персонализации.

Указанные проблемы определили выбор объекта и предмета исследования, в качестве которых выступает процесс обучения русскому языку на основе заданий и упражнений коммуникативно-речевой направленности с целью развития коммуникативных умений обучающихся. Основные методы исследования – теоретические, эмпирические, экспериментальные, включающие анализ, построение гипотезы, наблюдение, проведение эксперимента и др.

Задания коммуникативно-речевой направленности, как правило, содержатся в упражнениях, которые в соответствии с классификацией В.Л. Скалкина, представленной в современном словаре методических терминов (Азимов & Щукин, 2019, с. 37), могут быть: респонсивными (вопросно-ответными), имитирующими процесс общения в ходе рассуждения-ответа на поставленный вопрос, где элементами рассуждения выступают вводные слова и конструкции я думаю, считаю, по моему мнению и т.п.; достоинством таких упражнения является универсальность, т.е. возможность использовать их при изучении материала любого раздела русского языка в речевых условиях; ситуативными, предполагающими наличие естественной учебной или смоделированной ситуации для стимуляции речевой деятельности обучающихся в рамках заданной темы; дискутивными, когда организуется учебная дискуссия (неподготовленная) по какому-либо вопросу или осуществляется его комментирование; композиционными, т.е. направленными на устный пересказ (подготовленный и неподготовленный); импровизацию – высказывание обучающегося на тему по выбору; или драматизацию – диалог или устное сочинение.

Существуют и другие упражнения коммуникативно-речевой направленности, однако характер любых коммуникативно-речевых упражнений определяется диалогом, который является основной единицей обучения общению, т.е. коммуникации (Ядгарова & Шакарова, 2016, с. 955). В этом смысле учёт возможность самостоятельно выбрать тему обсуждения и форму участия в учебном диалоге значительно повышает мотивационный и познавательный уровень обучающихся, обеспечивает достижение успеха, что имеет большое значение при персонализированном обучении.

Не менее важным аспектом коммуникативно-ориентированного обучения является работа со словом в процессе анализа связного текста или его фрагмента (Жеребило, 2010, с. 395). Для обогащения словарного запаса школьников новые слова вводятся в соответствии с изучаемым материалом и уровнем усвоения материала классом. Методика работы со словом строится следующим образом: определение значения слова – использование слова в словосочетании – работа с дидактическим материалом, в котором встречается данное слово – работа с аналогичным дидактическим материалом на следующем уроке. Обогащению словарного запаса школьников способствуют следующие виды работ:

- работа со словарями (толковым, синонимов, сочетаемости слов и т.д.);

- подбор слов разных частей речи, которые сочетаются с новым словом;

- включение в речь учащихся новых слов при самостоятельном конструировании предложений и словосочетаний;

- работа по выбору необходимого слова из ряда, предложенного учителем;

- работа над языковыми средствами (анализ слов, употребленных в художественном тексте);

- лингвистический анализ текста.

В ходе семантизации нового слова целесообразно вести работу со словарями синонимов, антонимов, проводить словообразовательный и семантический анализ, использовать наглядность в виде предметов, их изображений или действий, а также определять значение слова, используя контекст.

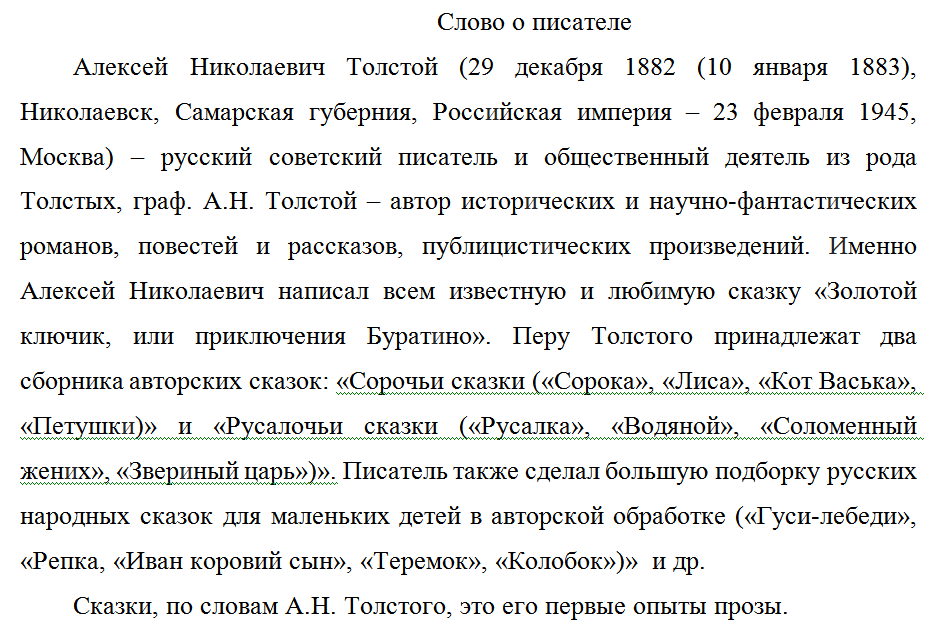

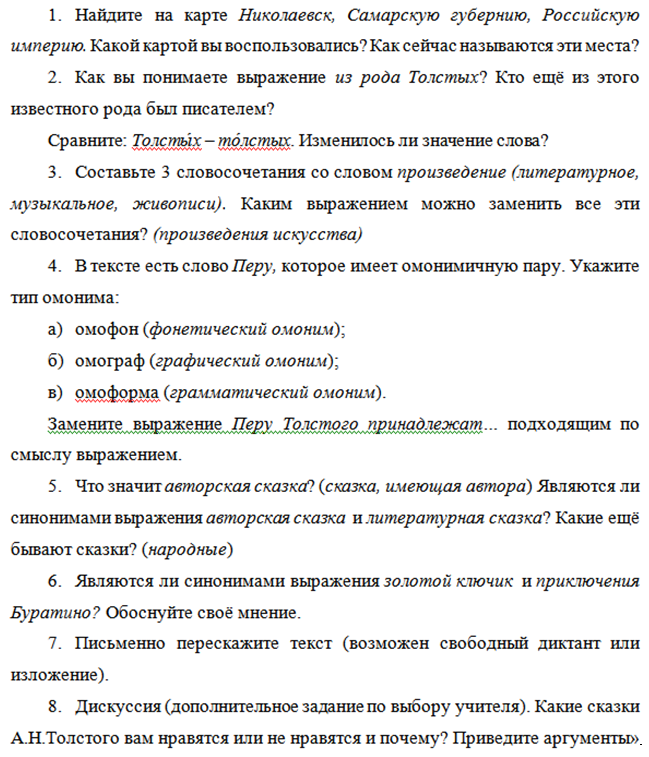

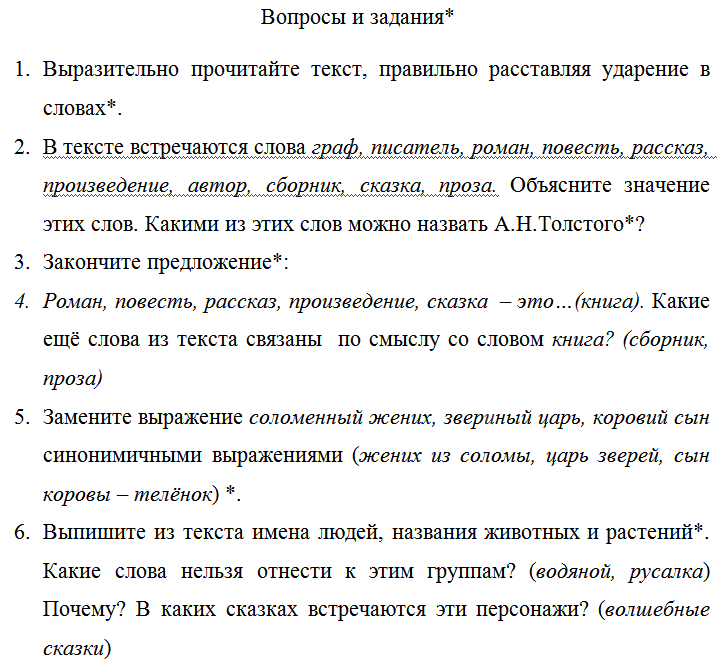

Для организации занятий по русскому языку (аудиторных или дистанционных) мы отобрали связные тексты на тему сказок. Для школьников средних классов это может быть текст об авторе сказок писателе А.Н. Толстом (или тексты его сказок и их адаптированные варианты) (Бренчугина-Романова & Денисова & Бельвебер, 2015). Приведём пример текста «Слово о писателе» (рис. 1), а также вопросы и задания к нему (рис. 2), в том числе – задания со звёздочкой* (рис. 3), которые рассчитаны на школьников с русским языком как неродным или иностранным (Денисова, 2016).

Вопросы и задания к тексту (рис. 2) (Бренчугина-Романова & Денисова & Бельвебер, 2015, с. 102-103).

Рис. 1. Текст (3)

Fig. 1. Text (3)

Рис. 2. Вопросы и задания к тексту

Fig. 2. Questions and tasks to the text

Выполняя задания к тексту и отвечая на поставленные вопросы в ходе естественной учебной ситуации (ситуативные упражнения), обучающиеся не только активно работают с различными словарями русского языка (2), (4), (7), (9), но и принимают участие в диалоге (репонсивные упражнения), высказывают своё мнение по теме обсуждения (дискутивные упражнения), устно пересказывают текст или продуцируют устное сочинение на заданную тему (композиционное упражнение).

Рис. 3. Вопросы и задания к тексту для школьников с русским языком как неродным или иностранным

Fig. 3. Questions and tasks for the text for schoolchildren with Russian as a non-native or foreign language

Результаты и их обсуждение

Экспериментальная работа осуществлялась на базе общеобразовательной школы №1360 г. Москвы учителями-словесниками в 2019–2021 учебном году. В эксперименте был задействован 61 обучающийся 5-7 классов.

В ходе обучающей работы школьники выполняли устные и письменные задания, коммуникативно-речевые упражнения, участвовали в дискуссиях. Устные и письменные высказывания школьников оценивались в соответствии с требованиями ФГОС к коммуникативным учебно-познавательным действиям (УУД), которые подразумевают:

- социальную компетентность;

- учёт позиции всех участников коммуникации;

- умение слушать, вступать в диалог и др. (10).

На этапе констатирующего эксперимента наибольшие затруднения у школьников вызывало выполнение заданий, где необходимо было работать в группе и выполнять различные социальные роли (учитель – ученик в разноуровневых группах); выразительно читать текст и устно его пересказывать в свободной форме; вступать в диалог, приводя аргументы (табл. 1).

Таблица 1

Table 1

|

Коммуникативные универсальные учебные действия |

||

|

|

Констатирующий эксперимент |

Формирующий |

|

|

Уровень сформированности в процентах |

|

|

Работа в группе |

25% |

≈60% |

|

Выразительное чтение и |

65% |

85% |

|

Участие в диалоге |

30% |

55% |

В процентном отношении прирост в коммуникативно-речевых умениях выражается соотношением, представленном в таблице, где достигнутый уровень умений школьников 5-7 классов в среднем возрос на 25% по сравнению с исходным (табл. 2).

Таблица 2

Table 1

|

Всего: |

Исходный уровень коммуникативно-речевых умений |

Достигнутый уровень |

|---|---|---|

|

5-7 классы |

40 % |

65% |

Подробный отчёт о проведённой экспериментальной работе в 2020-2022 гг. докладывался авторами на заседаниях кафедры методики преподавания русского языка МПГУ, обсуждался на научно-исследовательских и международных научно-практических конференциях как в России, так и за рубежом.

Заключение (выводы)

Как показало проведённое исследование, коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку на основе текста с учётом персонализации способствует формированию коммуникативной компетенции школьников, помогает ввести в их активный словарь лексику, позволяющую продуцировать самостоятельные высказывания в учебных ситуациях речевого общения, активно и осознанно принимать участие в обсуждении актуальных для школьников тем, принимать точку зрения собеседников и аргументированно высказывать своё мнение, что, в свою очередь, отвечает задачам персонализации обучения.

- Азимов, Э. Г., Щукин, А. Н. (2019). Современный словарь методических терминов и понятий. Теория и практика обучения языкам. Издательство: Русский язык. Курсы.

- Березович, Е. Л. (2020). Этимологический словарь русского языка. 7-11 классы / Редактор: Галинова Н.В. Аст-Пресс Книга. 2020. 304 с.

- Бренчугина-Романова, А. Н., Денисова, Л. О., Бельвебер, Ю. Г. (2015). Урок русского языка в полиэтнической школе: словарная работа на основе адаптированного текста. Сб. материалов: X Международная научно-практическая конференция «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени». Национальная Ассоциация Ученых. Россия, Екатеринбург 05-06 июня 2015. 101-104.

- Грамматическая правильность русской речи: стилист. слов. вариантов (2004). / Л. К. Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. Катлинская. АСТ: Астрель.

- Денисова, Л. О. (2016). Использование разноуровневых заданий на уроках грамматики русского языка в полиэтнических классах. Русский язык в школе, 7, 11-14.

- Ермаков, Д. С. (2020). Персонализированная модель образования: развитие гибких навыков. Образовательная политика. https://edpolicy.ru/personalized-education.

- Ефремова, Т. Ф. (2000). Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Русский язык. https://www.efremova.info/.

- Жеребило, Т. В. (2010). Словарь лингвистических терминов. ООО «Пилигрим».

- Каленчук, М. Л., Касаткин, Л. Л., Касаткина, Р. Ф. (2017). Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и её варианты. АСТ-ПРЕСС КНИГА.

- Сайт Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений». https://fipi.ru/.

- Статья 12. Образовательные программы / Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об образовании в Российской Федерации». https://base.garant.ru/77308190/.

- Ядгарова, Г. И., Шакарова Ф. Д. (2016) Система коммуникативных упражнений по развитию. Молодой ученый. 3 (107). 953-959. https://moluch.ru/archive/107/25708.